Шлагбаум, плата за вход, топчаны в метре от воды и горы мусора, сжигаемого подростками, — так сегодня выглядит отдых на берегу одной из самых уникальных рек Кыргызстана. Пока чиновники делают вид, что не замечают происходящего, природа взывает о помощи.

Река Кара-Балта — не просто голубая вена на карте Кыргызстана, это живое дыхание гор, загадка, текущая с ледников Кыргызского хребта. Ее жизнь начинается с трех стремительных горных речушек — Аблы, Коль и Туюк, которые, сливаясь, дают начало мощному потоку. Но уже на подступах к долине с рекой творится нечто мистическое: река практически исчезает. Ученые-гидрологи, обследуя ее русло, с изумлением обнаружили, что она теряет примерно треть своего стока. Загадка раскрылась с помощью буровых скважин: оказалось, река Кара-Балта — «двухэтажная». Просачиваясь через галечник и песок, часть ее вод образует второй, подземный, поток. Бывает, особенно в жаркие годы, часть своего 130-километрового пути по Чуйской долине она проходит по поверхности, а часть — скрыта под землей. Это уникальное свойство, требующее самого тщательного изучения, — первое чудо реки Кара-Балта, ее сокровенная тайна, которую она неохотно раскрывает исследователям.

Река Кара-Балта — не просто голубая вена на карте Кыргызстана, это живое дыхание гор, загадка, текущая с ледников Кыргызского хребта. Ее жизнь начинается с трех стремительных горных речушек — Аблы, Коль и Туюк, которые, сливаясь, дают начало мощному потоку. Но уже на подступах к долине с рекой творится нечто мистическое: река практически исчезает. Ученые-гидрологи, обследуя ее русло, с изумлением обнаружили, что она теряет примерно треть своего стока. Загадка раскрылась с помощью буровых скважин: оказалось, река Кара-Балта — «двухэтажная». Просачиваясь через галечник и песок, часть ее вод образует второй, подземный, поток. Бывает, особенно в жаркие годы, часть своего 130-километрового пути по Чуйской долине она проходит по поверхности, а часть — скрыта под землей. Это уникальное свойство, требующее самого тщательного изучения, — первое чудо реки Кара-Балта, ее сокровенная тайна, которую она неохотно раскрывает исследователям.

Вторым чудом является Кара-Балтинское ущелье, откуда река вырывается в Чуйскую долину бурным живописным потоком, уровень которого полностью зависит от капризов таяния ледников. Здесь, по берегам, шумят густые заросли барбариса, облепихи и шиповника, стоят величавые тополя, создавая оазис прохлады в летний зной. В горах к ее прозрачным холодным водам на водопой спускаются из ущелий осторожные косули-элеки, гордые козероги-теке и неутомимые кабаны. В глубине, в изумрудной толще воды, в изобилии водится рыба: форель, осман, маринка. Летом здесь царит особая атмосфера умиротворения, нарушаемая лишь шепотом ветра и журчанием воды. Именно здесь, в нескольких километрах от поста в селе Сосновка по трассе Бишкек-Ош, со скал падает вода, вырвавшаяся из теснины, образуя красивый шумный водопад. Это место и стало точкой притяжения для сотен людей со всей Чуйской области, а по совместительству — наглядным примером бездумного потребительского отношения к природе.

Вторым чудом является Кара-Балтинское ущелье, откуда река вырывается в Чуйскую долину бурным живописным потоком, уровень которого полностью зависит от капризов таяния ледников. Здесь, по берегам, шумят густые заросли барбариса, облепихи и шиповника, стоят величавые тополя, создавая оазис прохлады в летний зной. В горах к ее прозрачным холодным водам на водопой спускаются из ущелий осторожные косули-элеки, гордые козероги-теке и неутомимые кабаны. В глубине, в изумрудной толще воды, в изобилии водится рыба: форель, осман, маринка. Летом здесь царит особая атмосфера умиротворения, нарушаемая лишь шепотом ветра и журчанием воды. Именно здесь, в нескольких километрах от поста в селе Сосновка по трассе Бишкек-Ош, со скал падает вода, вырвавшаяся из теснины, образуя красивый шумный водопад. Это место и стало точкой притяжения для сотен людей со всей Чуйской области, а по совместительству — наглядным примером бездумного потребительского отношения к природе.

Еще лет десять назад здесь все было скромно и аккуратно: первые навесы с топчанами для тех, кто жаждал остановиться у прохладных речных вод, вдохнуть запах горных трав и послушать шум падающей воды. Но затем организаторы отдыха, что называется, вошли во вкус. Появился шлагбаум, и с въезжающих начала взиматься плата – сначала 200 сомов с каждой машины, а затем и 300 сомов. Попытки брать деньги с проходящих туристов наткнулись на стену непонимания и категорический отказ. Сегодня, если вы захотите расположиться на берегу реки вблизи водопада, к вам непременно подойдут бдительные «арендаторы» с заученным рассказом о том, что территория — частная, и просто так, бесплатно, здесь уже не отдохнешь. Возникает закономерный, почти риторический вопрос: кто и на каком основании мог предоставить землю в аренду в водоохранной зоне? Невольно на ум приходит популярный мем из Интернета: «А что, так можно было?»

Еще лет десять назад здесь все было скромно и аккуратно: первые навесы с топчанами для тех, кто жаждал остановиться у прохладных речных вод, вдохнуть запах горных трав и послушать шум падающей воды. Но затем организаторы отдыха, что называется, вошли во вкус. Появился шлагбаум, и с въезжающих начала взиматься плата – сначала 200 сомов с каждой машины, а затем и 300 сомов. Попытки брать деньги с проходящих туристов наткнулись на стену непонимания и категорический отказ. Сегодня, если вы захотите расположиться на берегу реки вблизи водопада, к вам непременно подойдут бдительные «арендаторы» с заученным рассказом о том, что территория — частная, и просто так, бесплатно, здесь уже не отдохнешь. Возникает закономерный, почти риторический вопрос: кто и на каком основании мог предоставить землю в аренду в водоохранной зоне? Невольно на ум приходит популярный мем из Интернета: «А что, так можно было?»

А нельзя. И это не субъективное мнение, а буква закона. Водоохранная зона — это не абстрактное понятие, а территория вдоль всей береговой линии, на которой устанавливается особый режим хозяйственной деятельности для предотвращения загрязнения, засорения и истощения вод. Главная цель — защита водных ресурсов, животного и растительного мира, а также сохранение среды обитания для всех живых организмов. В соответствии с природоохранным законодательством КР, для такой длинной реки, как Кара-Балта, протяженность которой превышает 100 километров, эта зона должна простираться на 150 метров от уреза воды! В пределах этих метров запрещены строительство, распашка земель, сброс сточных вод и размещение различных отходов, даже временный туристический лагерь разбивать здесь нельзя. Но выборочность применения наших природоохранных законов порой поражает воображение. Кого-то могут строго оштрафовать за то, что он припарковал автомобиль на пляже, кого-то наказать за лишнюю утку или кеклика, добытую на охоте, а здесь, на глазах у всех, годами природе наносится непоправимый ущерб, и в ответ — равнодушная тишина. Складывается стойкое впечатление, что ответственные чиновники экотехнадзора упорно, из сезона в сезон, обходят эту «зону отдыха» стороной, «не замечая» вопиющего безобразия.

А нельзя. И это не субъективное мнение, а буква закона. Водоохранная зона — это не абстрактное понятие, а территория вдоль всей береговой линии, на которой устанавливается особый режим хозяйственной деятельности для предотвращения загрязнения, засорения и истощения вод. Главная цель — защита водных ресурсов, животного и растительного мира, а также сохранение среды обитания для всех живых организмов. В соответствии с природоохранным законодательством КР, для такой длинной реки, как Кара-Балта, протяженность которой превышает 100 километров, эта зона должна простираться на 150 метров от уреза воды! В пределах этих метров запрещены строительство, распашка земель, сброс сточных вод и размещение различных отходов, даже временный туристический лагерь разбивать здесь нельзя. Но выборочность применения наших природоохранных законов порой поражает воображение. Кого-то могут строго оштрафовать за то, что он припарковал автомобиль на пляже, кого-то наказать за лишнюю утку или кеклика, добытую на охоте, а здесь, на глазах у всех, годами природе наносится непоправимый ущерб, и в ответ — равнодушная тишина. Складывается стойкое впечатление, что ответственные чиновники экотехнадзора упорно, из сезона в сезон, обходят эту «зону отдыха» стороной, «не замечая» вопиющего безобразия.

А там есть на что посмотреть. Картина, открывающаяся взору после окончания туристического сезона, скорее напоминает последствия некоего стихийного бедствия, нежели цивилизованный отдых. Десятки топчанов и навесов-палаток выстроились в нескольких метрах от воды, будто вызов природе и законодательству. Отдых на арендуемом ложе обойдется вам от 800 до 1200 сомов в час. Угощение и чай приготовят тут же, на костре, зачастую используя дрова, заготовленные в ближайшей, той самой водоохранной, лесополосе. «Топчанная вакханалия» длится с мая до начала сентября, а по окончании сезона организаторы, подсчитав доходы, спокойно отправляются к постоянному месту жительства, оставляя после себя жуткую картину заброшенности и загрязнения.

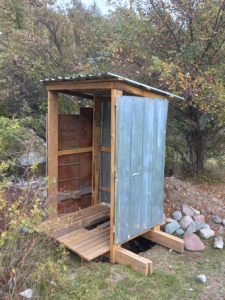

Особого внимания заслуживает «деликатная» тема — туалеты. Они в зоне отдыха имеются — добротные, хорошо проветриваемые, типа дворовый сортир. Только вот, судя по многочисленным следам по всему берегу реки, далеко не все отдыхающие горят желанием стоять в очереди в единственное отхожее место, предпочитая использовать в качестве туалета окружающие заросли. Во время паводков все эти следы человеческой жизнедеятельности смываются водой в реку, превращая ее кристально чистые воды в подобие канализационного стока. Мусор — бутылки, пластик, одноразовая посуда — не вывозится, а собирается в огромные кучи, которые, чтобы «не бросались в глаза», сгребают в специально выкопанные ямы. Все это экологическое безобразие зимует в нескольких десятках, а иногда и в нескольких метрах от живительной воды реки Кара-Балта.

Особого внимания заслуживает «деликатная» тема — туалеты. Они в зоне отдыха имеются — добротные, хорошо проветриваемые, типа дворовый сортир. Только вот, судя по многочисленным следам по всему берегу реки, далеко не все отдыхающие горят желанием стоять в очереди в единственное отхожее место, предпочитая использовать в качестве туалета окружающие заросли. Во время паводков все эти следы человеческой жизнедеятельности смываются водой в реку, превращая ее кристально чистые воды в подобие канализационного стока. Мусор — бутылки, пластик, одноразовая посуда — не вывозится, а собирается в огромные кучи, которые, чтобы «не бросались в глаза», сгребают в специально выкопанные ямы. Все это экологическое безобразие зимует в нескольких десятках, а иногда и в нескольких метрах от живительной воды реки Кара-Балта.

В прошлом сезоне местные экоактивисты-туристы, столкнувшись с этими шокирующими следами «отдыха», подняли настоящий шум в социальных сетях. После публикаций защитники природы выехали на место, ожидая увидеть ответную реакцию на публикацию, но обнаружили там группу местной молодежи в возрасте от 12 до 18 лет. Подростки усердно сжигали в кострах различный мусор, в основном пластиковый, вдыхая едкий ядовитый дым. На вопрос, что они делают, ребята простодушно ответили, что навести порядок их послали «старшие». Вот они и решили сделать все по-быстрому, самым, как им казалось, эффективным способом.

«Сжигать пластиковые бутылки нельзя, так как при их горении выделяются токсичные вещества, такие как диоксины, фураны и канцерогенные углеводороды, которые загрязняют воздух, нанося непоправимый вред здоровью человека и окружающей среде, — с горечью комментирует специалист-эколог Александр Сосновский. — Ученые выяснили, что при горении пластика образуются ядовитые газы, которые могут вызвать различные заболевания, включая онкологические. Кстати, дым от сжигания этого мусора содержит гораздо больше ракообразующих веществ, чем сигаретный».

«Сжигать пластиковые бутылки нельзя, так как при их горении выделяются токсичные вещества, такие как диоксины, фураны и канцерогенные углеводороды, которые загрязняют воздух, нанося непоправимый вред здоровью человека и окружающей среде, — с горечью комментирует специалист-эколог Александр Сосновский. — Ученые выяснили, что при горении пластика образуются ядовитые газы, которые могут вызвать различные заболевания, включая онкологические. Кстати, дым от сжигания этого мусора содержит гораздо больше ракообразующих веществ, чем сигаретный».

Этот «быстрый» и абсолютно незаконный способ утилизации наносит сокрушительный удар по всей хрупкой экосистеме ущелья. По мнению эколога, гибнут пресмыкающиеся, насекомые, растения, многие из которых занесены в Красную книгу. Он обнаружил тут же, в нескольких метрах от топчанов, высохшие останки редчайшего пресмыкающегося — желтопузика, безобидной безногой ящерицы, которую убили, приняв за змею, и выбросили, вероятно, руководствуясь соображениями «безопасности» отдыхающих. Эта маленькая трагедия — яркий символ большого невежества и нежелания что-то изменить.

Этот «быстрый» и абсолютно незаконный способ утилизации наносит сокрушительный удар по всей хрупкой экосистеме ущелья. По мнению эколога, гибнут пресмыкающиеся, насекомые, растения, многие из которых занесены в Красную книгу. Он обнаружил тут же, в нескольких метрах от топчанов, высохшие останки редчайшего пресмыкающегося — желтопузика, безобидной безногой ящерицы, которую убили, приняв за змею, и выбросили, вероятно, руководствуясь соображениями «безопасности» отдыхающих. Эта маленькая трагедия — яркий символ большого невежества и нежелания что-то изменить.

Путей к процветанию и богатству Кыргызской Республики — множество, и один из них — создание и развитие индустрии туризма как составной части экономики. Но в слепой погоне за сиюминутной прибылью, за этими самыми 800 сомами в час, мы рискуем безвозвратно потерять не только уникальные уголки природы, но и такие человеческие качества, как любовь к Родине, уважение и забота к ее бесценным дарам. Как отметил в одном из интервью министр природных ресурсов, экологии и технического надзора КР Медер Машиев, «важно помнить, что именно в горах Кыргызстана сосредоточено около 3% мировой флоры и фауны, и мы обязаны их сохранить для будущих поколений». Пока же уникальная «двухэтажная» река, чье существование — настоящее чудо гидрологии, на глазах превращается в сточную канаву, отравленную равнодушием, жаждой наживы и ядовитым дымом горящего пластика. И это — горькая, неприглядная и дорогая цена нашего отдыха, расплачиваться за которую придется нашим детям.

Путей к процветанию и богатству Кыргызской Республики — множество, и один из них — создание и развитие индустрии туризма как составной части экономики. Но в слепой погоне за сиюминутной прибылью, за этими самыми 800 сомами в час, мы рискуем безвозвратно потерять не только уникальные уголки природы, но и такие человеческие качества, как любовь к Родине, уважение и забота к ее бесценным дарам. Как отметил в одном из интервью министр природных ресурсов, экологии и технического надзора КР Медер Машиев, «важно помнить, что именно в горах Кыргызстана сосредоточено около 3% мировой флоры и фауны, и мы обязаны их сохранить для будущих поколений». Пока же уникальная «двухэтажная» река, чье существование — настоящее чудо гидрологии, на глазах превращается в сточную канаву, отравленную равнодушием, жаждой наживы и ядовитым дымом горящего пластика. И это — горькая, неприглядная и дорогая цена нашего отдыха, расплачиваться за которую придется нашим детям.

Максим КЛИМЕНКО.

Фото автора.